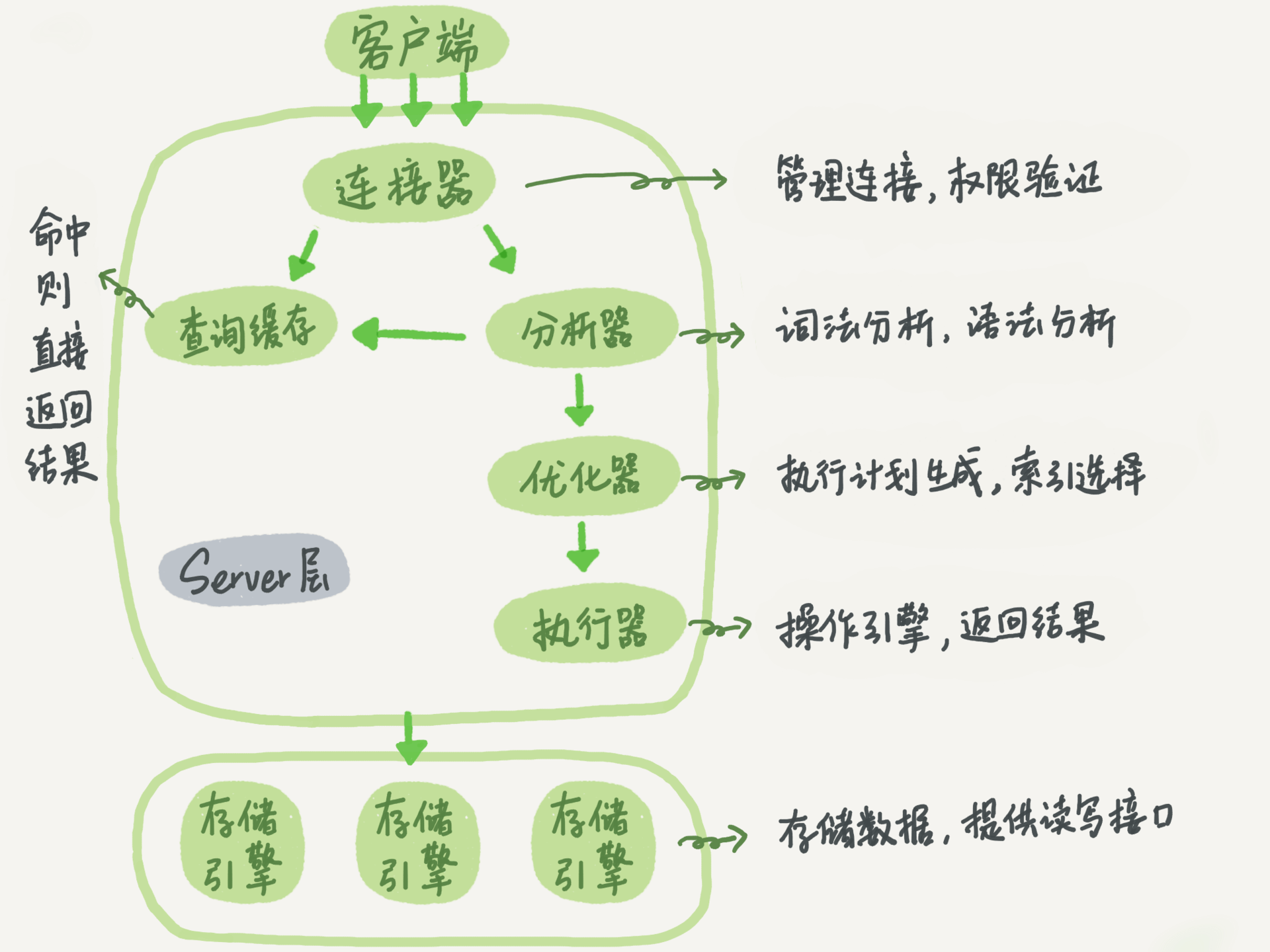

MySQL 整体架构一览

MySQL 在整体架构上分为 Server 层和存储引擎层。其中 Server 层,包括连接器、查询缓存、分析器、优化器、执行器等,存储过程、触发器、视图和内置函数都在这层实现。数据引擎层负责数据的存储和提取,如 InnoDB、MyISAM、Memory 等引擎。在客户端连接到 Server 层后,Server 会调用数据引擎提供的接口,进行数据的变更。

连接器#

负责和客户端建立连接,获取用户权限以及维持和管理连接。

通过 show processlist; 来查询连接的状态。在用户建立连接后,即使管理员改变连接用户的权限,也不会影响到已连接的用户。默认连接时长为 8 小时,超过时间后将会被断开。

简单说下长连接:

优势:在连接时间内,客户端一直使用同一连接,避免多次连接的资源消耗。

劣势:在 MySQL 执行时,使用的内存被连接对象管理,由于长时间没有被释放,会导致系统内存溢出,被系统kill. 所以需要定期断开长连接,或执行大查询后,断开连接。MySQL 5.7 后,可以通过 mysql_rest_connection 初始化连接资源,不需要重连或者做权限验证。

查询缓存#

当接受到查询请求时,会现在查询缓存中查询(key/value保存),是否执行过。没有的话,再走正常的执行流程。

但在实际情况下,查询缓存一般没有必要设置。因为在查询涉及到的表被更新时,缓存就会被清空。所以适用于静态表。在 MySQL8.0 后,查询缓存被废除。

分析器#

词法分析:

如识别 select,表名,列名,判断其是否存在等。

语法分析:

判断语句是否符合 MySQL 语法。

优化器#

确定索引的使用,join 表的连接顺序等,选择最优化的方案。

执行器#

在具体执行语句前,会先进行权限的检查,通过后使用数据引擎提供的接口,进行查询。如果设置了慢查询,会在对应日志中看到 rows_examined 来表示扫描的行数。在一些场景下(索引),执行器调用一次,但在数据引擎中扫描了多行,所以引擎扫描的行数和 rows_examined 并不完全相同。

不预先检查权限的原因:如像触发器等情况,需要在执行器阶段才能确定权限,在优化器阶段无法验证。

使用 profiling 查看 SQL 执行过程#

打开 profiling 分析语句执行过程:

mysql> select @@profiling;

+-------------+

| @@profiling |

+-------------+

| 0 |

+-------------+

1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> set profiling=1;

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

执行查询语句:

mysql> SELECT * FROM s limit 10;

+------+--------+-----+-----+

| s_id | s_name | age | sex |

+------+--------+-----+-----+

| 1 | z | 12 | 1 |

| 2 | s | 14 | 0 |

| 3 | c | 14 | 1 |

+------+--------+-----+-----+

3 rows in set (0.00 sec)

获取 profiles;

mysql> show profiles;

+----------+------------+--------------------------+

| Query_ID | Duration | Query |

+----------+------------+--------------------------+

| 1 | 0.00046600 | SELECT * FROM s limit 10 |

+----------+------------+--------------------------+

mysql> show profile;

+----------------------+----------+

| Status | Duration |

+----------------------+----------+

| starting | 0.000069 |

| checking permissions | 0.000008 | 权限检查

| Opening tables | 0.000018 | 打开表

| init | 0.000019 | 初始化

| System lock | 0.000010 | 锁系统

| optimizing | 0.000004 | 优化查询

| statistics | 0.000013 |

| preparing | 0.000094 | 准备

| executing | 0.000016 | 执行

| Sending data | 0.000120 |

| end | 0.000010 |

| query end | 0.000015 |

| closing tables | 0.000014 |

| freeing items | 0.000032 |

| cleaning up | 0.000026 |

+----------------------+----------+

15 rows in set, 1 warning (0.00 sec)

查询具体的语句:

mysql> show profile for query 1;

+----------------------+----------+

| Status | Duration |

+----------------------+----------+

| starting | 0.000069 |

| checking permissions | 0.000008 |

| Opening tables | 0.000018 |

| init | 0.000019 |

| System lock | 0.000010 |

| optimizing | 0.000004 |

| statistics | 0.000013 |

| preparing | 0.000094 |

| executing | 0.000016 |

| Sending data | 0.000120 |

| end | 0.000010 |

| query end | 0.000015 |

| closing tables | 0.000014 |

| freeing items | 0.000032 |

| cleaning up | 0.000026 |

+----------------------+----------+

15 rows in set, 1 warning (0.00 sec)

MySQL 日志模块#

如前面所说,MySQL 整体分为 Server 层和数据引擎层,而每层也对应了自己的日志文件。如果选用的是 InnoDB 引擎,对应的是 redo log 文件。Server 层则对应了 binlog 文件。至于为什么存在了两种日志系统,咱们往下看。

redo log#

redo log 是 InnoDB 特有日志,为什么要引入 redo log 呢,想象这样一个场景,MySQL 为了保证持久性是需要把数据写入磁盘文件的。我们知道,在写入磁盘时,会进行文件的 IO,查找操作,如果每次更新操作都这样的话,整体的效率就会特别低,根本没法使用。

既然直接写入磁盘不行,解决方法就是先写进内存,在系统空闲时再更新到磁盘就可以了。但光更新内存不行,假如系统出现异常宕机和重启,内存中没有被写入磁盘的数据就会被丢掉,数据的一致性就出现问题了。这时 redo log 就发挥了作用,在更新操作发生时,InnoDb 会先写入 redo log 日志(记录了数据发生了怎么样的改变),同时更新内存,最后在适当的时间再写入磁盘,一般是找系统空闲的时间做。先写日志,在写磁盘的操作,就是常说到的 WAL (Write-Ahead- Logging)技术。

redo log 的出现,除了在效率上有了很大的改善,还保证了 MySQL 具有了 crash-safe 的能力,在发生异常情况下,不会丢失数据。

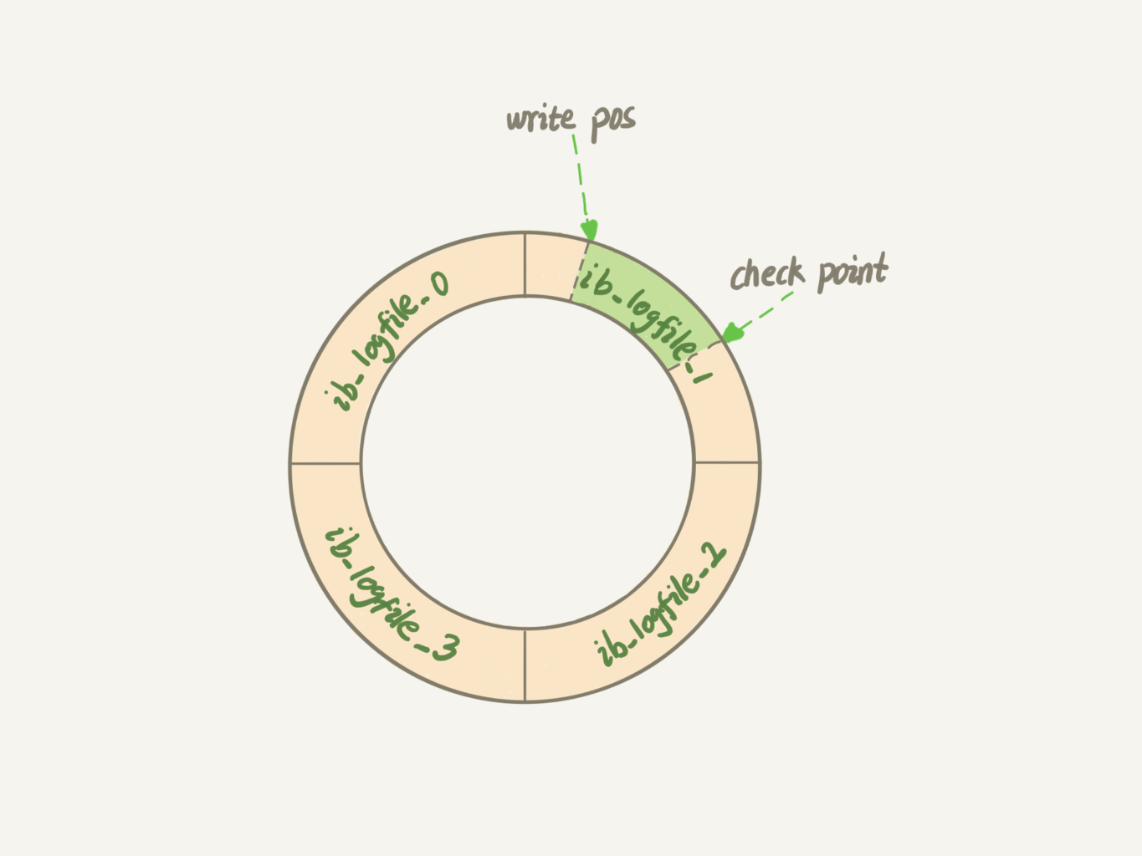

在具体实现上 redo log 的大小是固定的,可配置一组为 4 个文件,每个文件 1GB,更新时对四个文件进行循环写入。

write pos 记录当前写入的位置,写完就后移,当第写入第 4 个文件的末尾时,从第 0 号位置重新写入。

check point 表示当前可以擦除的位置,当数据更新到磁盘时,check point 就向后移动。

write pos 和 check point 之间的位置,就是可以记录更新操作的空间。当 write pos 追上 check point ,不在能执行新的操作,先让 check point 去写入一些数据。

可以将 innodb_flush_log_at_trx_commit 设置成 1,开启 redo log 持久化的能力。

binlog#

binlog 则是 Server 层的日志,主要用于归档,在备份,主备同步,恢复数据时发挥作用,常见的日志格式有 row, mixed, statement 三种。具体的使用方法可以参见 Binlog 恢复日志这篇。

可以通过 sync_binlog=1 开启 binlog 写入磁盘。

这里对 binlog 和 redo 进行下区分:

- 所有者不同,binlog 是 Server 层,所有引擎都可使用。redo log 是 InnoDB 特有的。

- 类型不同,binlog 是逻辑日志,记录的是语句的原始逻辑(比 statement)。redo log 是物理日志,记录某个数据页被做了怎样的修改。

- 数据写入的方式不同,binog 日志会一直追加,而 redo log 是循环写入。

- 功能不同,binlog 用于归档,而 redo log 用于保证 crash-safe.

两阶段提交#

下面执行器和 InnoDB 执行 Update 时内部流程:

以更新 update T set c=c+1 where ID=2; 语句为例:

-

执行器通过 InooDB 引擎去 ID 所在行,ID 为主键。引擎通过树搜索找到该行,如果该行所在数据页在内存中,返回给执行器。否则先从磁盘读入内存,然后再返回。

-

执行器拿到引擎给的数据,将 C 值加 1,等到新的一行,然后通过引擎接口重新写入新数据。

-

引擎将该行更新到内存中,同时将该更新操作记录到 redo log 中,并更改 redo log 的状态为 prepare 状态。然后告知执行器,在合适的时间提交事务。

-

执行器生成这个操作的 binlog,并将 binlog 写入磁盘。

-

执行器调用引擎到的提交事务接口,将刚刚写入的 redo log 改成 commit 状态,更新完成。

浅色为执行器执行,深色为引擎执行。

在更新内存后,将写入 redo log 拆分了成两个步骤:prepare 和 commit,就是常说的两阶段提交。用于保证当有意外情况发生时,数据的一致性。

这里假设下,如果不采用两阶段提交会发生什么?

-

先写 redo log 后写 binlog. 假设在写入 redo log 后,MySQL 发生异常重启,此时 binlog 没有写入。在重启后,由于 redolog 已经写入,此时数据库的内容是没有问题的。但此时,如果想要拿 binlog 进行备份或恢复,发现会少了最后一条的更新逻辑,导致数据不一致。

-

先写 binlog 后写 redo log. binlog 写入后,MySQL 异常重启,redo log 没有写入。此时重启后,发现 redo log 没有成功写入,认为这个事务无效,而此时 binlog 却多了一条更新语句,拿去恢复后自然数据也是不一致的。

再分析下两阶段提交的过程:

- 在写 redo log prepare 阶段奔溃,时刻 A 的位置。重启后,发现 redo log 没写入,回滚此次事务。

- 如果在写 binlog 时奔溃,重启后,发现 binlog 未被写入,回滚操作。

- binlog 写完,但在提交 redo log 的 commit 状态时发生 crash.

- 如果 redo log 中事务完整,有了 commit 标识,直接提交。

- 如果 redo log 中只有完整的 prepare, 判断对应 binlog 是否完整。

- 完整,提交事务

- 不完整,回滚事务。

如何判断 binlog 是否完整?

- statement 格式 binlog,会有 COMMIT; 标识

- row 格式的 binlog,会有 XID event. 标识

- 在 5.6 后,还有 binlog-checksum 参数,验证 binlog 正确性。

如何将 redo log 和 binlog 关联表示同一个操作?

结构中有一个共同的数据字段,XID. 在崩溃恢复时,会按顺序扫描 redo log:

- 如果有 prepare,又有 commit 的 redo log,直接提交。

- 如果只有 prepare,没有 commit 的 redo log, 拿 XID 去 binlog 找对应的事务做判断。

数据写入后,最终落盘和 redo log 有无关系?

- 对于正常运行的 instance 来说,内存中页被修改后,和磁盘的数据页不一致,称为脏页。而落盘的过程,是把内存中的数据页写入磁盘。

- 对于 crash 场景,InnoDB 判断一个数据页是否丢失了更新,会将其读到内存,然后让 redo log 更新内存内容。更新完成后,内存页就变成脏页,然后回到第一种情况的状态。

redo log buffer 和 redo log 的关系?

在一个事务的更新过程中,存在多个 SQL 语句,所以是要写多次日志的。

但在写的过程中,生产的日志要先保存起来,但在 commit 前,不能直接写到 redo log 中。

所以通过内存中 redo log buffer 先存 redo log 的日志。在 commit 时,将 buffer 中的内容写入 redo log.

总结#

在文章开始部分,说明了 MySQL 的整体架构分为 Server 层和引擎层,并简要说明了一条语句的执行过程。接着 MySQL 在 5.5 后选用 InnoDB 作为默认的引擎,就是因为比原生的 MyISAM 多了事务以及 crash-safe 的能力。

而 crash-safe 就是由 redo log 实现的。与 redo log 类似的日志文件还有 binlog,是 Server 引擎的日志,用于归档和备份数据。

最后提到了,为了保证数据的一致性,将 redo log 和 binlog 放入相同的事务中,也就是常提到的两阶段提交操作。

参考#

题外话:最近在系统的学习 MySQL,推荐一个比较好的学习材料就是<<丁奇老师的 MySQL 45 讲>>,链接已经附在文章末尾。

文章中很多知识点就是从中学来,加入自己的理解并整理的。

大家在购买后,强烈推荐读一读评论区的内容,价值非常高,不少同学问出了自己在思考时的一些困惑。

【推荐】国内首个AI IDE,深度理解中文开发场景,立即下载体验Trae

【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell:AI 加持,快人一步

· 记录一次线上问题排查:JDK序列化问题

· 微服务之间有哪些调用方式?

· 记一次SQL隐式转换导致精度丢失问题的排查

· dotnet 9 通过 AppHostRelativeDotNet 指定自定义的运行时路径

· 如何统计不同电话号码的个数?—位图法

· EF Core 10 现已支持 LeftJoin 和 RightJoin 运算符查询了!

· C#/.NET/.NET Core技术前沿周刊 | 第 36 期(2025年4.21-4.27)

· 为什么多智能体不会成功?

· Python 3.14 t-string 要来了,它与 f-string 有何不同?

· 上周热点回顾(4.21-4.27)